2025-10-29

【文字:推廣教育中心胡瓊文;編修:公共事務組】

【聯合國永續發展目標(SDGs)系列推廣】

國立高雄大學推廣教育中心舉辦《卓越講座》,28日邀請樹德科技大學助理教授許震宇,以「是痴漢還是癡情?──從人我界線談跟蹤騷擾防制法及家暴防治」為題,透過實例與法條解析,說明《跟蹤騷擾防制法》的立法背景與社會意涵,並延伸探討家庭暴力防治的關聯議題,提醒師生在情感互動與人際往來中,應尊重他人意願、守護自身安全。

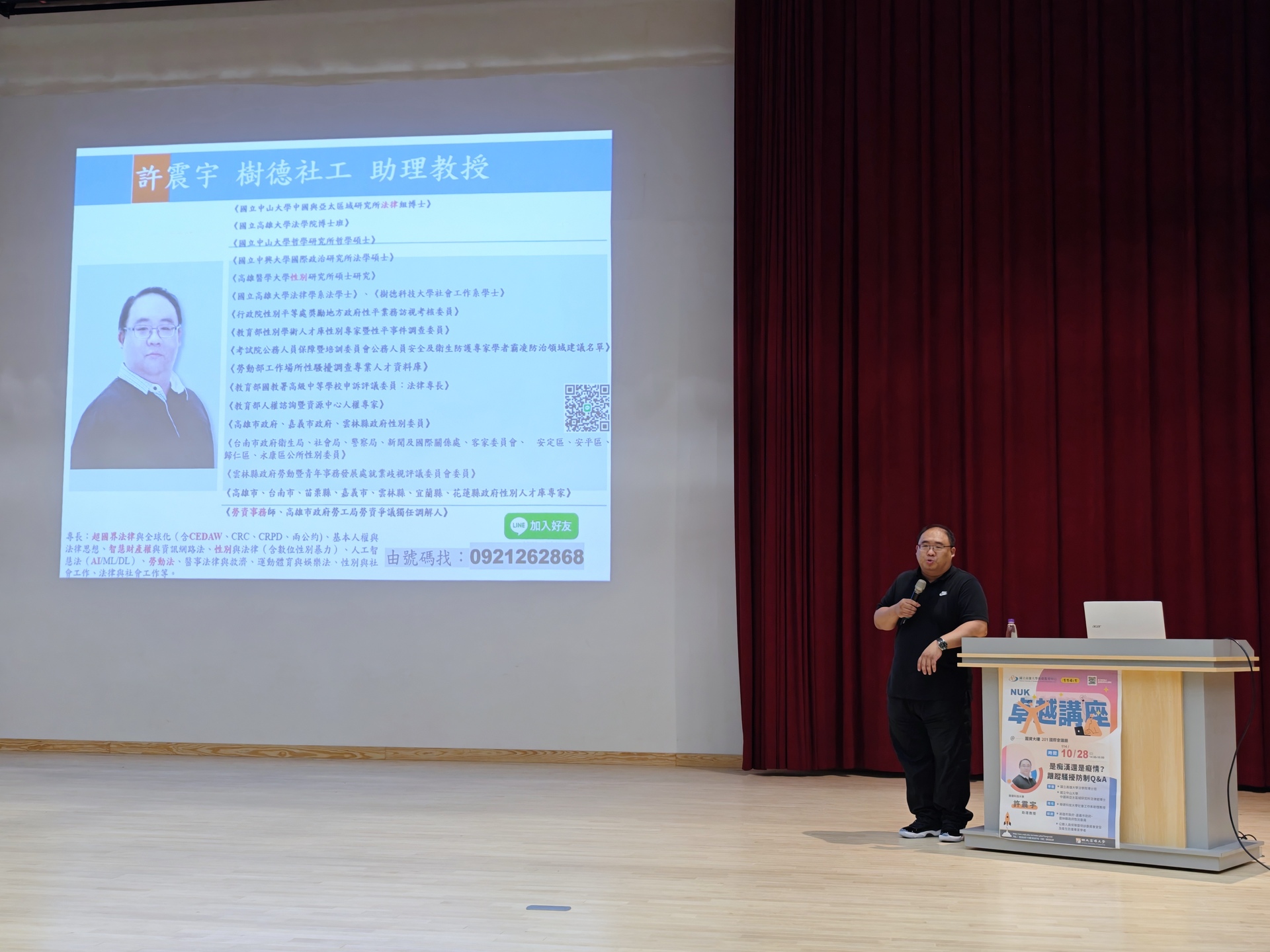

高雄大學行政副校長吳行浩致詞並致贈感謝狀。吳行浩表示,許震宇為高雄大學法律學系第一屆校友,後於中山大學取得博士學位,長期投入性別平等與法治教育推廣,並擔任多個縣市政府及法務相關機構委員,兼具理論與實務視野。高雄大學重視學生在性別平權、法治觀念與安全意識上的培養,透過《卓越講座》等活動,深化師生對社會議題的理解,強化尊重與同理的公民素養。

在專題分享中,許震宇以「臺南地方法院多次撫摸機車坐墊案」為例,說明行為雖未觸及被害人身體,但因反覆出現並造成受害人「心生畏懼」,已符合《跟蹤騷擾防制法》之要件。他強調:「跟蹤騷擾不是玩笑,而是刑事犯罪。」並指出,法律的制定往往來自真實且沉痛的案件,每條法條背後,都是血淋淋的故事。

許震宇亦以簡報對照《刑法》、《社會秩序維護法》、《家庭暴力防治法》及《性騷擾防治法》等規範,說明在《跟蹤騷擾防制法》施行前,司法對陌生人長期騷擾或持續追蹤行為缺乏有效處理機制;過去多以行政罰或民事和解收場,難以即時保護被害人,這正是專法制定的重要契機。

他進一步以「某醫師遭女性粉絲長期跟蹤案」解析法律上路後的實務挑戰:該名醫師自2018年起遭持續騷擾長達五年,對方寄送信件與禮物、散布不實言論並自稱情人。案件初期因法規未備而難以追訴,直至專法上路才得以依刑事罪名處理;然而法院因「初犯」及「願意和解」而輕判,引發社會對性別刻板印象的討論。他指出,當被害者是男性時,社會常誤以為「男生應該能承受」,顯示法律適用與性別平等教育仍須並重。

除法條與判例分析外,許震宇也從社會心理與文化脈絡探討「浪漫」與「侵擾」的界線。他以流行歌曲與電影舉例,指出大眾文化對「執著愛情」的美化,可能誤導年輕人將強迫或監視行為合理化。「愛情的本質是尊重與同意;當同意消失,堅持就可能成為侵犯。」他提醒同學,遇到跟蹤或騷擾時,應勇於報案或尋求協助,可透過校園輔導機制、警察機關、社會局家防中心或法律扶助基金會取得支援。「被害人不是弱者,社會要學會傾聽,也要提供友善的制度支持。」他並以「法律素養 × 性別意識 × 風險管理」三面向勉勵師生,在日常互動中建立界線意識、尊重他人拒絕、紀錄事證並善用支援資源。

#SDG4 #SDG5 #SDG16 @推廣教育中心 &教學與課程